左の四角い部分は肝心なんで、後で拡大入れますが、右の部分、+5Vを取るだけで、

比較的結線部分も多きので、省略します。+5Vを取る位置は写真に向かって、

3本足が上に出てるので、向かって一番左の足から取ってください。青い線が引いて

ある部分がそれです。

とりあえず、PS2の本体をバラさないと話になりまへん。

PS2本体をバラす=SONYからの保証対象外となる事を覚悟の上で、よろしく。

まずは、本体逆さにひっくり返して、四角いゴムと、プラスチックのカバーに

なってる部分を外したら、ひたすら、ドライバーで回してねじを全部取れば、

それでカバーが取れます。

つ〜か、ここまでは最高に簡単なんで、写真なんて載せないので一つよろしく。

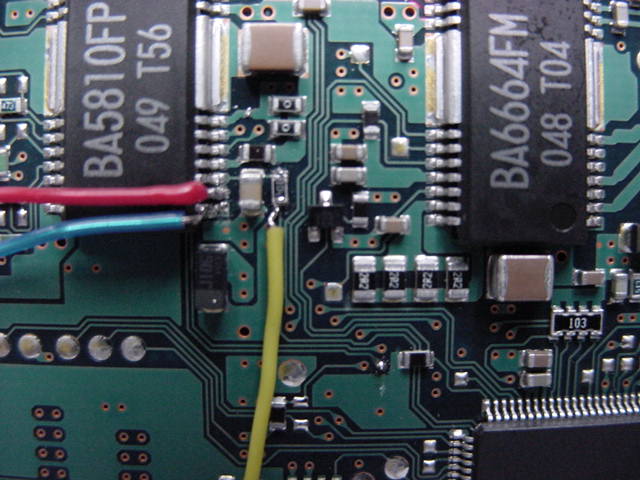

さて、以下を見てください。SCPH-18000の基盤です。

左の四角い部分は肝心なんで、後で拡大入れますが、右の部分、+5Vを取るだけで、

比較的結線部分も多きので、省略します。+5Vを取る位置は写真に向かって、

3本足が上に出てるので、向かって一番左の足から取ってください。青い線が引いて

ある部分がそれです。

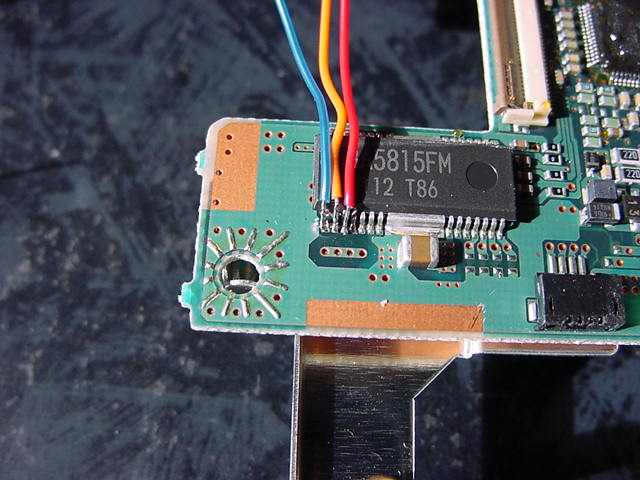

さて、肝心のOpen,Closeを制御してるチップの部分です。

このように結線してください。

写真で言うとこの、黄色の線、ここに抵抗を入れます。基盤からスイッチに行く間に、

300Ω前後の抵抗を付けてください。

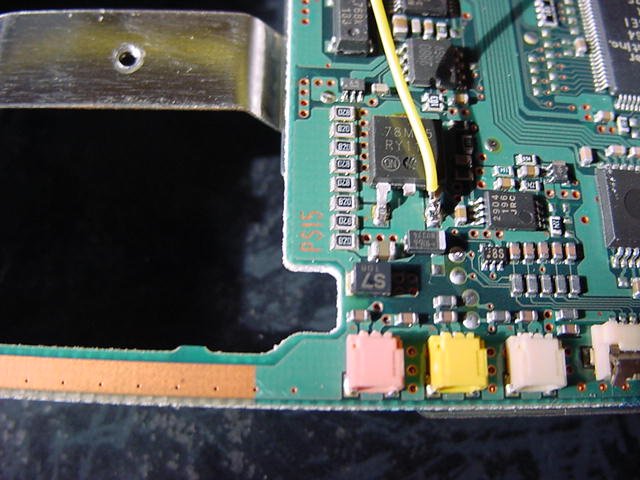

以下はSCPH-30000の物です。

ここ、3連続に並んでるのでショートしないように気をつけてください。

何度も失敗してると、チップ側の足が剥がれたりとか、足が折れたりとか

最悪な自体を招くので、慎重に。

この写真では、+5Vを黄色で取ってます。

また、上の写真の赤が、18000で言うとこの、黄色の線に相当します。

取りつけた時期が少し違うので、色が変ってしまって混乱しそうですが、それぞれ

自分がやろうとする機種だけで考えてください。

して、SCPH-30000は抵抗から、この写真で言うところの赤い線を取ってないので、

その分、抵抗を入れないといけません、500KΩ+通常の300Ωを入れます。

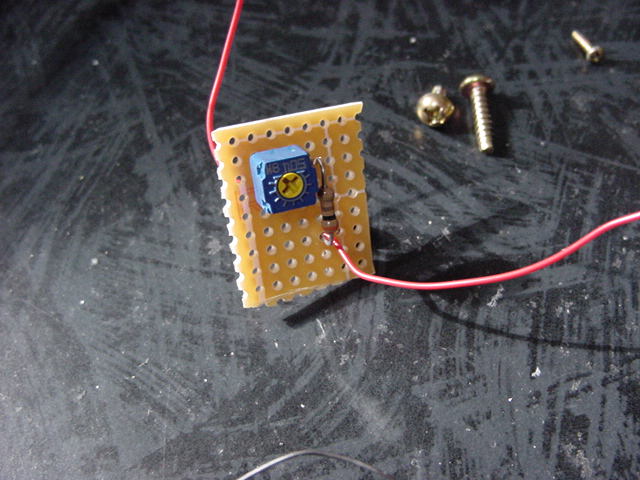

しかし、多少の誤差で、Ejectボタンを押した時にトレーが空きっぱなしとか、

開いたら、即効でしまるとかになってしまう事があるんで、以下の用にしました。

右の茶色のは、300Ωです、左の青いのは+-20%まで調節できる、ボリュームのついた抵抗です。

これは、500KΩです。蓋の開閉に問題がある場合、これで調節する事で、回避できます。

18000を例に取り、スイッチの結線を書いてみました。

緑が、+5V、黄色が抵抗の入った線、赤、青が、BA5810のチップから来てる線です。

中立式の2点スイッチを使いました、ボタンを2個に分けて、Open、Closeで独立

させるなら、赤と青をそれぞれに付けて、緑、黄色を両方に繋げればそれでOKです。

これを30000に置き換えると、緑が、黄色、赤が、黄色、残りが、赤と青にそれぞれ

置き換わります。

つ〜事で背面に付けてみました。って、とりあえず背面か、正面に向かって

右側あたりが付けやすいとこかなぁと思うとこです。

つ〜か、他にもいい場所あればいいんだけど、設置場所とか、使う人間とか

いろいろな条件はそれぞれだと思うんで、お好きに。

たぶん、これでよかったはず。ここ間違っても壊れないから。

つ〜か、これだよ。たしか。いや、コレ。間違いない。

ハンダはなるべくコテ先の細い物で、ハンダはできるだけ細い物でやりたいとこです。

結線する部分が非常に小さいので、隣と接触しないように結線してください。

当たり前の事ですが、ショートしてしまいますから。

また、ハンダの乗りが非常に悪いです、根気よくやらないと、チップの足を剥がしたり、

足が剥がれてそれを戻してとか繰り返してると足が折れます。

できるだけ、1回、2回で決めたいとこです。

ここまでできたら、カバーは開けたままで構わないので、電源をONにして、画面が

表示される事を確認したら、スイッチを入れてみてください、トレーが開閉すれば、

成功です、いつでも開け閉めはできるものですので、電源ONで開閉ができない

場合はハンダがきちんと付いてないです。

また、このハンダした部分はシリコンシーラントとか、最低でも頼りないけど、

ビニールテープくらいはしておきましょう。ただ、テープも適当にはると、その圧力で

線がショートする可能性もあるので、慎重に行ってください。

んで、もし壊れてしまったら、私が引き取りますので、ください。うは!